La dernière fois que j’ai voulu faire simple, j’ai fini par devoir désassembler la moitié de mon toit. Mais ça, c’était avant que je découvre cette technique qui change tout.

Je me souviens de mon tout premier chantier de charpente. On montait les fermettes une par une sur les murs, en jonglant avec le mètre et la visseuse. 35° au soleil. 10m de vide sous les pieds. Et la peur constante que l’un des gars se viande.

C’était il y a à peine 10 ans.

Mais force est de constater que cette méthode a la vie dure : encore aujourd’hui, plus d’un charpentier sur deux continue de monter sa charpente en hauteur.

Sauf qu’aujourd’hui, cette technique n’a plus rien d’anodin. Pour une raison simple : il existe une méthode infiniment plus rapide, plus précise, moins fatigante, et surtout incomparablement plus sécurisée.

Cette méthode, c’est le pré-assemblage au sol.

Et elle est tellement plus efficace qu’il n’y a littéralement aucun argument valable pour continuer à monter sa charpente en hauteur.

Pourquoi ? Car elle permet de :

→ Diviser le temps de pose par 2

→ Réduire drastiquement la fatigue physique

→ Améliorer la stabilité et la précision de la pose

→ Éviter les chutes et les accidents graves.

Sauf que comme toute méthode, elle a ses subtilités et ses pièges à éviter.

Alors, on t’a préparé un article ultra-complet sur le sujet.

Tu y découvriras :

→ Pourquoi le pré-assemblage au sol est LA méthode qu'il te faut (et pas juste une idée de plus)

→ Les 4 avantages qui changent la donne (et ton dos)

→ Les subtilités à connaître pour éviter les pièges (même la simplicité en a).

Le pré-assemblage des charpentes fermettes au sol : pourquoi c'est LA révolution qu'il te faut (et pas juste une idée de plus)

La dernière fois que j’ai voulu faire simple, j’ai posé la première fermette à l’arrache, version cascadeur sur les murs. Résultat ? Deux heures à jongler avec des bastaings branlants, mon collègue qui gueule parce qu’il a perdu son marteau dans les tuiles, et moi qui finis par devoir désassembler la moitié du toit… Tout ça pour entendre le chef me sortir : « T’avais qu’à tout préparer au sol ! » Soyons sérieux : le chantier, ce n’est pas Fort Boyard, alors arrêtons de jouer avec nos vies.

Le chantier d’antan : une vraie partie de poker avec le vide

Qu'est-ce que le pré-assemblage au sol, concrètement ? (Spoiler : c'est pas sorcier, juste plus malin)

Le pré-assemblage des fermettes au sol c’est simple comme bonjour – mais faut être un brin moins paresseux au début. Tu poses toutes tes fermes sur une aire plane juste à côté du bâti, tu fais tous les assemblages tranquillement (clous, plaques métalliques…), tu vérifies l’équerrage sans risquer de finir en crêpe au pied d’un mur. Après ? Tu lèves l’ensemble d’un coup (merci la grue), et bim : ça tient droit dès la première tentative.

Résumé clé :

- Assemblage complet des éléments porteurs sur un espace plat proche de la maison.

- Fixation et contrôle facilité au sol (pas besoin de jongler en équilibre).

- Levage en une seule opération avec engin adapté.

- Fini le montage pièce par pièce à dix mètres du sol : moins de risques, plus de précision.

Si tu crois encore que travailler au sol c’est pour les peintres et pas pour les vrais charpentiers… j’te file rendez-vous à l’échelle après trois jours de montage traditionnel : on verra qui rigole encore sans respirer fort !

Stop aux chutes de hauteur : comment le sol devient ton meilleur allié (et sauve des vies)

Les chiffres qui donnent le vertige (sans même être en haut)

Soyons sérieux deux minutes… mais pas trop : tu crois que les chutes, c’est un truc de débutant qui regarde ailleurs ? En 2022, dans le BTP français, les chutes de hauteur ont causé plus de 13 000 accidents annuels et représentent jusqu’à 15% des décès sur chantier [source: batiactu, travail-emploi.gouv.fr]. Rien que sur six mois, t’as déjà plus de 20 morts et plus d’une centaine d’arrêts longue durée. Niveau arrêt de travail, accroche-toi : une chute te cloue en moyenne quatre mois au sol – loin du toit et loin du salaire. L’impact humain ? C’est des familles chamboulées pour une manœuvre banale. L’impact économique ? Des milliers d’heures perdues, des boîtes qui galèrent à finir les chantiers.

| Type d'accident | Proportion dans la charpente (%) |

|---|---|

| Chutes de hauteur | 15 |

| Chutes de plain-pied | 14 |

| Autres accidents (outils, etc.) | 71 |

Pourquoi monter les fermettes une par une, c'est jouer avec le feu

La vieille école veut qu’on monte tout « à l’ancienne » : un gars perché avec sa ceinture à clous, l’autre qui tend la main et le troisième qui prie pour qu’il n’y ait pas trop de vent. Le montage traditionnel, c’est le cocktail parfait : fatigue extrême (surtout après midi), vigilance maximale requise non-stop (et ça tu l’as pas, surtout lundi matin), météo imprévisible… Tu rajoutes là-dessus les outils mal calés et la concentration qui part en vrille après trois heures debout sur un mur. Mon niveau à bulle est aussi droit que mes idées après trois cafés, mais pour les charpentes, on vise la perfection, juré !

Résultat ? Un faux mouvement – ou juste un moment d’inattention – et tu frôles la catastrophe. Franchement, ces méthodes datent d’un temps où la réglementation était écrite à la craie sur des ardoises. Aujourd’hui personne n’a envie de finir dans la rubrique faits divers.

Le 'tout en un' : l'assemblage des fermettes au sol, l'arme anti-risques n°1

Arrête tout : le pré-assemblage des charpentes fermettes au sol, c’est l’assurance-vie du vrai pro. Tu bosses posé :

- Exposition au vide quasi nulle, fini le cirque sur échafaudages branlants.

- Mouvements précis, tu tiens tes outils sans flipper qu’ils tombent sur la tête du collègue.

- Ergonomie au top, moins de tensions physiques donc moins d’erreurs dues à la fatigue.

- Contrôle qualité facilité : tu vois tout direct, tu corriges sans stress.

- Levage unique, donc moins d’allers-retours inutiles entre ciel et terre.

Résumé brutal : Moins tu montes là-haut pour assembler des bouts mal fichus, moins t’as de chances de goûter aux urgences – ou pire encore.

Pré-assemblage : le mode d'emploi du montage intelligent (et sans sueur froide)

Étape 1 : Le plan, ton meilleur pote (même s'il est plein de lignes bizarres)

La dernière fois que j’ai fait confiance à mon instinct plutôt qu’au plan, j’ai fini avec une ferme à l’envers et un silence de mort sur le chantier… Franchement, sans un plan béton, ton pré-assemblage part en sucette plus vite qu’un rabot mal réglé. Un plan détaillé, c’est pas juste du papier pour caler la table : c’est la garantie que chaque pièce va encaisser sa charge, sans transformer la toiture en trampoline. Les bureaux d’études bossent pas pour rien, et aujourd’hui t’as des logiciels qui te pondent tout ça à la virgule près – alors pourquoi jouer au devin ?

Sans ce précieux bout de papier (ou PDF), tu perds plus de temps à improviser qu’à avancer. C’est simple : tu veux du sérieux ? Tu bosses avec un plan validé, bien lisible, signé par quelqu’un qui sait compter les kilos et répartir les efforts. Jamais vu une charpente poser ses valises « à peu près » sans finir dans les galères.

Pourquoi il ne faut jamais zapper la planification des travaux

Étape 2 : Préparer le terrain de jeu : l'espace au sol, c'est sacré

Avant même de toucher une visseuse, faut préparer ton ring. L’espace au sol doit être grand, plat, et surtout dégagé – sinon tout s’emmêle et tu passes ta journée à enjamber des palettes et ramasser des clous tordus. Prévoyez une aire à la taille de la toiture (voire un poil plus), protégée des intempéries si possible.

Sécurise tout ça: balise l’accès aux promeneurs imprudents, isole la zone des autres corps de métier qui n’en ont rien à faire si tu leur bouches le passage. Pas envie d’entendre le maçon râler parce qu’il marche sur tes contreventements.

Étape 3 : L'assemblage des fermes (et pourquoi le ‘petit bois’ n'est pas toujours si petit)

Là on rentre dans le dur. Les fermettes sont posées selon l’ordre du plan – attention au sens ! Arbalétriers, entraits, poinçons sont assemblés avec précision au sol grâce aux connecteurs métalliques homologués (pas les vieux clous rouillés sortis du tiroir). On utilise marteau pro, boulonneuse calibrée (pas celle du voisin qui foire tous les couples) et plaqueuses pour fixer sans esquinter le bois.

Le « petit bois », ces pièces secondaires ? On dirait que c’est trois bouts d’allumettes mais en pratique c’est souvent plus lourd que ma belle-mère après Noël. Faut rien bâcler : contrôle l’équerrage après chaque jonction !

Dans le Maine-et-Loire par exemple chez Podeliha ou ACB Construction, ils préparent tout au millimètre avant levage — résultat ? Moins d’ajustements bidons là-haut et moins d’emmerdes sur la facturation client.

Étape 4 : Les contreventements, ces cousins discrets mais indispensables

C’est pas parce qu’on parle rarement d’eux qu’ils servent à rien ! Les contreventements empêchent tes fermes de partir en diagonale quand tout sera levé. Ils se posent dès l’assemblage au sol : barres longitudinales fixées rigides sur chaque nœud critique et plaques antiflambement où il faut – sinon plouf !

Checklist contreventement avant levage :

- [ ] Barres longitudinales solidement fixées sur toutes les fermettes principales.

- [ ] Plaques antiflambement posées là où prévu sur le plan.

- [ ] Vérification visuelle du serrage et absence de jeu sur toute la ligne.

- [ ] Aucun accessoire ou outil qui traîne entre deux assemblages (danger lors du levage).

Étape 5 : Le levage : quand le camion-grue devient ton meilleur ami (ou ton pire ennemi si mal utilisé)

Là on rigole plus — chaque bloc peut peser plusieurs centaines de kilos ! Un camion-grue bien dimensionné et piloté par un PRO formé fait toute la différence. Évalue bien le poids total monté au sol (150 à 250 kg/m² selon isolation/toiture) — une erreur ici peut plier ta charpente ET ton chantier en une minute chrono.

Communication claire entre grutier et équipe sol indispensable ; si tu commences à gesticuler comme un majorette parce que personne pige tes signaux… prépare-toi à la catastrophe ! Et arrête avec « ça passe » — demande conseil aux gars comme Guillaume Mullard si besoin.

Mon avis tranchant :

La formation au levage devrait être OBLIGATOIRE pour toute équipe sérieuse. Ceux qui jouent les cow-boys finissent toujours par pleurer devant leurs assurances.

Planifie chaque geste avant de lever quoi que ce soit : fixation des élingues certifiées seulement sur points porteurs prévus par l’ingénieur – pas ailleurs !!

Étape 6 : La pose : le moment de vérité (avec un peu moins de pression)

Une fois levées comme un seul homme grâce au travail propre effectué en bas : placement rapide, ajustements minimes. Là aussi faut pas se relâcher – contrôle final alignement/équerrage/soudure avec les murs porteurs avant fixer définitivement ! Fixation par sabots métalliques ou équerres renforcées selon devis technique — oublie jamais que c’est ça qui empêche toute ta toiture de passer chez le voisin lors du prochain coup de vent.

Tu veux creuser côté techniques spécifiques ? File lire ce guide : Tout savoir sur les techniques de pose modernes

Les avantages qui changent la donne (et ton dos)

La dernière fois que j’ai monté une charpente à l’ancienne, j’ai cru que mes lombaires allaient me déposer leur lettre de démission sur le chantier. Sérieux, à ce rythme, tu finis kiné avant d’avoir fini couvreur ! Le pré-assemblage au sol, c’est pas juste du confort : c’est la planche de salut pour tous ceux qui veulent continuer à se lever sans grimacer après 40 ans de métier.

Moins de fatigue, plus de précision : le combo gagnant

Tu veux parler ergonomie ? Sur le chantier, ça veut dire : moins penché comme une vieille branche, plus droit que le patron quand il débarque sans prévenir. Le pré-assemblage au sol te fait bosser dans des postures naturelles – t’es debout ou à genoux (pas suspendu au pignon), tu manipules tout tranquille. Résultat ? Ton dos et tes épaules te remercient. D’après Prévention BTP, les déplacements sont facilités, les gestes sont sûrs et t’as beaucoup moins de risques de faire un faux mouvement idiot qui finit en arrêt maladie.

Faut pas croire : les TMS (troubles musculo-squelettiques), c’est pas un mythe d’intello. C’est ta réalité si tu continues à jouer les équilibristes sur un mur bancal.

Gain en confort de travail :

| Confort général | ★★★★★ |

|---|---|

| Douleurs dos | ⬇⬇⬇ |

| Précision | ↑↑↑↑ |

| Fatigue globale | ⬇⬇⬇ |

Bref : plus t’es à l’aise sur tes appuis, plus tu travailles net. Et la qualité, elle commence là : une coupe droite plutôt qu’un clou planté de travers parce que tu trembles du mollet.

Gagner du temps ET de l'argent : le rêve de tout artisan (et du client !)

Soyons honnête : si on pouvait finir chaque chantier deux fois plus vite en gardant la paie complète… on signerait tous direct ! Avec le pré-assemblage :

- Montage accéléré : tout est prêt d’un bloc, levé en une opération (au lieu d’empiler morceau par morceau sous la pluie).

- Moins d’accidents : moins d’arrêts maladie = moins d’équipes à réorganiser en urgence.

- Moins d’erreurs : tout est vérifié avant levage, pas besoin de « reprendre » le boulot là-haut — donc zéro perte de temps ni matos supplémentaire.

- Ressources optimisées : outils et main-d’œuvre mobilisés efficacement sur peu de temps.

- Assurance moins chère : moins d’expositions aux risques = coût des polices réduit pour l’entreprise (véridique).

- Valorisation client : respect des délais (voire avance), satisfaction béton donc bouche-à-oreille assuré.

Selon Prévention BTP, chaque euro investi dans cette méthode rapporte jusqu’à 2,38 euros en performance globale et économies directes sur chantier. Tu veux continuer à perdre du blé pour faire "comme avant" ?

Sources d’économies générées par le pré-assemblage :

- Réduction massive du temps passé sur site (moins cher qu’une pause café qui dure deux heures…)

- Diminution drastique des accidents et arrêts maladie lourds pour la trésorerie

- Suppression quasi totale des reprises ou ajustements coûteux pendant la pose

- Baisse directe des frais liés aux assurances pro et accidents du travail

- Meilleure rotation des équipes — donc gestion efficace du planning global

La qualité de la pose : quand la stabilité devient la norme

Ah, la vieille croyance que « plus c’est monté en l’air, mieux c’est fait »… Laisse-moi rire ! Le pré-assemblage permet un contrôle chirurgical avant même d’approcher un mur porteur :

- Tous les points de connexion sont vérifiés à ras du sol,

- Les fixations métalliques sont posées nickel – pas vissées à moitié entre deux bourrasques,

- Chaque élément peut être contrôlé (alignement, équerre) sans pression ni précipitation.

Résultat ? Stabilité supérieure, structure durable et résistante aux charges dynamiques comme statiques — fini les affaissements bizarres après trois hivers !

La durabilité grimpe aussi puisque chaque pièce est manipulée avec soin et non jetée à bout de bras depuis l’échelle – personne n’a envie de réparer sa toiture tous les dix ans parce qu’on a voulu faire vite ou "comme avant".

Résumé des points forts :

- Contrôle qualité maximal AVANT levage — zéro surprise après coup !

- Assemblage minutieux au sol = fiabilité accrue ; chaque jonction tient sa promesse.

- Plus besoin d’ajuster/rattraper là-haut ; tout se pose parfaitement dès le premier coup.

- Stabilité technique optimale validée par tests terrain et retours pros — ceux qui bossent pour durer voient immédiatement la différence.

- Matériaux mieux respectés (pas cabossés ni rafistolés « maison »).

Quand t’as goûté au pré-assemblage « propre », revenir en arrière c'est accepter le risque ET la médiocrité… Or toi comme moi on veut garder nos clients – et notre colonne vertébrale – en bon état !

Les pièges à éviter quand on pense 'assemblage au sol' (parce que même la simplicité a ses subtilités)

L'espace est roi : quand le 'au sol' devient le 'trop serré'

La dernière fois qu’on m’a dit « t’inquiète, ça passe large ! », j’ai fini par assembler trois fermettes en équilibre sur un tas de palettes, en jouant à la marelle entre les sacs de mortier. Soyons sérieux deux minutes… mais pas trop : manquer d’espace au sol pour pré-assembler, c’est la garantie d’un chantier foireux. Pas besoin de sortir d’une école d’archi pour piger que si tu bosses dans un couloir ou sur un terrain ravagé par les engins, tu risques autant de galérer qu’en montant pièce par pièce là-haut.

Avant même de sortir la première panne, vérifie tout : surface plane, propre, assez grande pour aligner toutes les fermettes ET circuler sans jouer les contorsionnistes. Prends toujours plus long et plus large que prévu (un vrai pro double la surface utile quand il peut), dégage tous les obstacles — oublie pas que chaque détour te fait perdre du temps ET courir un risque.

Dans le doute ? Sors le plan de masse du chantier et trace l’emprise réelle au sol… Si tu dois déplacer des palettes toutes les dix minutes ou sauter un trou de pelleteuse, change de méthode ou reporte le pré-assemblage. L’organisation, c’est pas du luxe ici : Optimise ton organisation de chantier.

Le matériel de levage : choisir le bon outil pour le bon job (et pas celui du voisin)

Une fois j’ai vu un gars tenter de lever une ferme triple avec un vieux palan rouillé. Résultat : pas la ferme qui montait, mais l’assurance décennale qui pleurait ! Les charpentes pré-assemblées peuvent peser ultra-lourd – et si t’as mal calculé ton coup côté levage, t’es fichu avant même d’avoir commencé.

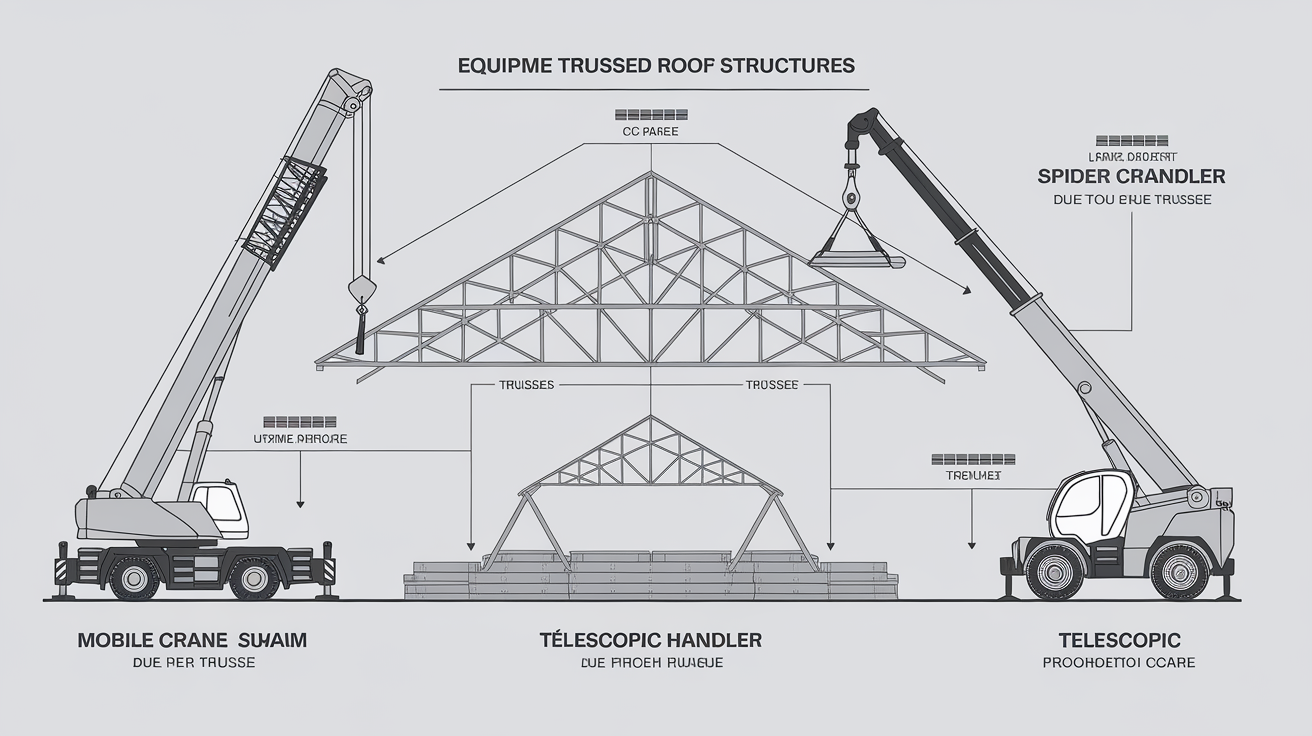

Les pros (genre Carsat Pays de la Loire) recommandent systématiquement d’adapter le moyen de levage à ta charge effective ET au terrain : grue mobile classique ? Grue araignée compacte ? Chariot télescopique gros gabarit ? Lis bien la fiche technique des machines et jamais au pif !

Critères essentiels pour choisir son matériel :

- Poids total à lever (toujours majorer avec marge sécurité)

- Encombrement du bloc assemblé, longueur/largeur réelle après montage

- Hauteur maximale à atteindre (pas toujours plat ni droit autour…)

- Nature du sol : stabilisé/humide/pentu…

- Accessibilité chantier : câbles électriques proches, arbres gênants…

- Certification & maintenance machine récente (hors question d’emprunter le machin tout déglingué du voisin !)

- Formation obligatoire des opérateurs, surtout sur engins lourds complexes.

Conseil perso : « Ça passe ! » n’a jamais suffi à lever 600 kilos sans casse… Mets-toi d’accord AVANT et choisis large plutôt que court.

La communication : parler le même langage que la grue et les gars (surtout avant le café)

Soyons francs : sur une opération de levage, si chacun fait son cirque ou crie dans sa barbe... t’as plus vite fait d’appeler les pompiers que l’inspecteur sécurité. Le trio classique — grutier/élingueur/chef sol — doit se comprendre à demi-mot. Signaux visuels normalisés (mains haut/bas/stop), consignes brèves répétées et PAS DE BLAGUE pendant la manœuvre. La radio c’est bien mais faut savoir s’en servir ; sinon t’es juste en train de faire du bruit.

Pense aussi aux codes couleur/bras si bruit ou vent gênent ; tape-toi une mini formation interne s’il faut mais n’improvise JAMAIS sur ce point-là.

Les finitions et fixations : le détail qui tue (ou qui sauve)

T’as beau avoir assemblé une charpente au millimètre près – si tu BÂCLES les fixations finales ou que tu poses des équerres sorties d’une brocante... ta toiture tiendra moins bien qu’un château de cartes sous mistral. Les erreurs classiques ? Ne pas fixer tous les points prescrits, zapper l’antiflambage ou sous-dimensionner tes vis/clous/ferrures (source : SP Batiment).

Respecte A LA LETTRE :

- Les plans d’exécution validés par bureau d’étude,

- Les DTU bois dernière version (1.3 notamment),

- La pose des contreventements / plaques anti-flambement là où ils doivent être,

- La fixation des sabots métalliques avec le nombre EXACT de fixations prescrites,

- Le contrôle visuel systématique AVANT fermeture du lot.

Si tu veux dormir tranquille et garantir la durabilité structurelle : vise zéro improvisation côté finitions/fixations — ton assurance pro te remerciera plus tard (et ton client aussi).

Revois toutes les normes construction bois ici.

Le montage en hauteur : pourquoi il faut laisser ça aux oiseaux (et encore…)

La dernière fois que j’ai vu un gars braver l’échafaudage pour "gagner du temps", j’ai cru qu’il voulait postuler chez les funambules du cirque Pinder. Bon sang, même les piafs font des nids plus stables que nos pieds quand on monte là-haut sans filet ! Soyons sérieux deux minutes… mais pas trop : le montage en hauteur, c’est la roulette russe de la charpente. Tu peux être le roi du clou, si t’as pas un appui sûr, un moment ou un autre tu perds – et personne compte tes vies comme dans un jeu vidéo.

J’en ai marre de voir des collègues se prendre pour Spiderman alors qu’on n’a même pas la moitié du matos de sécurité d’un laveur de vitres d’immeuble. Les chiffres sont formels et toutes les préventions BTP le rabâchent : chaque heure passée à gambader sur les murs, c’est autant de chances d’aller tester l’hôpital local (quand c’est pas pire !). Et faudrait continuer sous prétexte que "c’est comme ça qu’on faisait avant" ? Vieille excuse !

Détrompe-toi si tu crois encore à l’héroïsme du chantier en mode équilibre sur poutre branlante. Même les anciens, aujourd’hui, ils signent pour le travail au sol à hauteur d’homme – question confort, sécurité, et fierté du boulot bien fait. L’assemblage en hauteur, c’est dépassé : plus risqué, moins précis, zéro gain réel sauf si tu comptes les cicatrices.

Franchement : à choisir entre perdre dix minutes au sol ou finir avec six semaines de plâtre (pour ce qui te reste d’orgueil), y’a pas photo… On banane le montage aérien et on garde les pieds sur terre, littéralement !

Mon avis tranché (et je pèse mes clous) :

Si t’as encore envie de faire le mariole perché à dix mètres avec ta caisse à outils... autant acheter direct un costume d’ange gardien. Aujourd’hui, la vraie marque des pros, c’est ceux qui bossent intelligemment : tout préparer en bas et lever groupé. Et crois-moi : ni ta boîte, ni ton dos, ni ta famille ne regretteront cette évolution !

En résumé : pré-assemblage, la méthode qui a du corps (et de la raison)

Bon, soyons sérieux deux minutes… mais pas trop : si t’as lu jusqu’ici et que tu continues à douter du pré-assemblage au sol pour les charpentes fermettes, c’est que t’as dû respirer trop de poussière de chantier ou croire qu’on faisait encore comme à Châteauneuf-sur-Sarthe en 1957 – sans casque ni plan, le marteau entre les dents et l’ego surdimensionné. Mais aujourd’hui, même des pointures comme Guillaume Mullard ou Jérôme Chouteau ont compris : un chantier efficace, solide et sans drame se joue AU SOL, pas dans les airs.

Le pré-assemblage des fermettes au sol, c’est pas juste une tendance ou « une lubie de chef » : c’est LA méthode qui a du corps – parce qu’elle est massive, fiable et pensée pour tenir debout longtemps – et de la raison, parce qu’elle économise des vies, des reins et des billets. Le boulot est ergonomique (fini les acrobaties), précis (tout est aligné avant le moindre levage), rapide (on monte plus vite que le café ne refroidit) ET économique (moins d’arrêts maladie/sinistres/galères).

Entre nous : le chantier idéal n’est pas celui où t’as frôlé la mort trois fois – c’est celui où tout roule tranquille et où tu peux offrir la tournée en fin de semaine. La sécurité ? C’est pas un truc chiant inventé par les assureurs. C’est ce qui te permet de rentrer entier chez toi : ça aussi ça compte, hein !

Si t’aimes encore jouer les équilibristes « façon ancien temps », relis cet article chaque matin jusqu’à ce que ton dos – ou ton boss – te supplie d’évoluer. Le vrai pro bosse intelligent et garde ses collègues vivants. Simple comme bonjour.

Les 3 points à retenir absolument sur le pré-assemblage :

- Sécurité maximale : Moins de travail en hauteur = moins d’accidents graves/arrêts maladie/angoisses inutiles pour l’équipe. (Nouveau standard partout où ça bosse propre.)

- Efficacité béton : Tout est monté/testé au sol : rapidité accrue, précision chirurgicale — fini les reprises ou ajustements foireux là-haut.

- Économies garanties : Les clients sourient, ta boîte gagne du temps ET de l’argent… Toi aussi tu ris plus souvent !

Voilà ce que j’appelle une méthode qui a du corps ET de la raison — tu peux miser dessus les yeux fermés… mais surtout bien ouverts sur la sécurité !