Ce "point d'ancrage" que tu t'apprêtes à poser pourrait bien te coûter la vie. On t'explique pourquoi (et comment faire) dans cet article.

En août 2020, j’ai failli mourir à cause d’un point d’ancrage foireux. Depuis, je me suis promis de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour que plus jamais un bricoleur ne vive ce que j’ai vécu. Alors, prépare-toi à le lire partout : un point d’ancrage, ce n’est pas un simple crochet à 2 balles — c’est ton assurance-vie. Et si tu penses que "ça va tenir", tu es déjà à moitié par terre. On me l’a assez répété : le bricoleur qui sous-estime la hauteur est celui qui appelle les pompiers. Alors, on a rédigé un guide ultra-complet pour t’aider à choisir et poser le bon point d’ancrage pour ton bricolage. Et pour t’expliquer ce qu’il te faut absolument savoir avant de t’y risquer.

Un point d'ancrage : définition essentielle pour ta sécurité

La dernière fois que j'ai voulu "faire simple", j'ai fixé mon harnais à une vieille équerre rouillée "parce qu'elle avait déjà tenu l'antivol du vélo". Résultat ? J'ai terminé ma course deux mètres plus bas, le dos dans les géraniums et les oreilles qui bourdonnent de la honte.

La vérité, c’est que le point d’ancrage, ce n’est pas un caprice de pro ni un gadget pour briller à l’apéro :

- C’est LA base. C’est l’élément qui va retenir ton poids (et celui de ta maladresse) si tu viens à glisser pendant un travail en hauteur. Ça doit pouvoir encaisser une charge explosive – pas juste "tenir un peu".

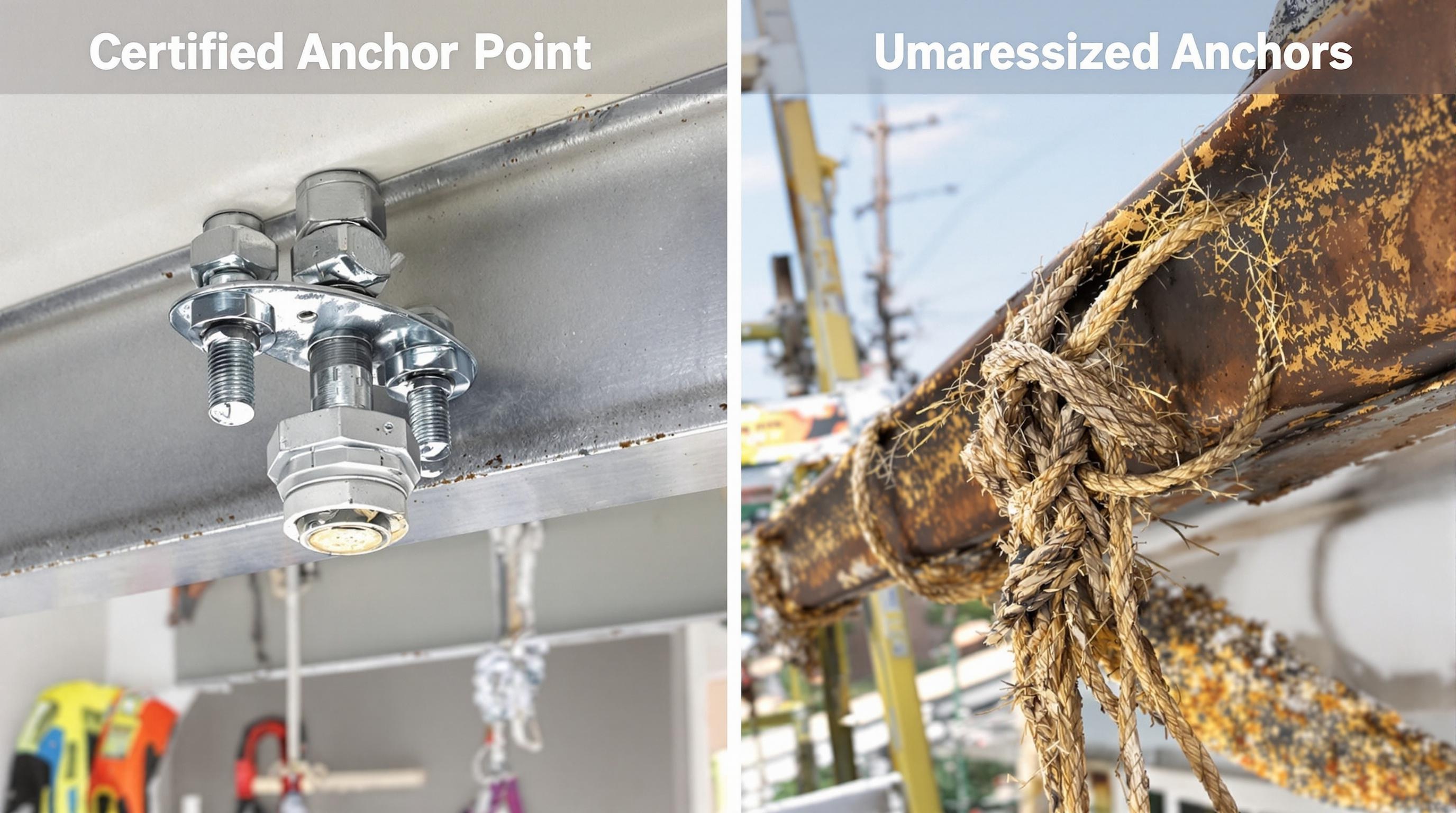

- Ce n'est PAS un crochet de boucher, ni une vis trouvée dans la caisse à outils du grand-père. Un vrai point d’ancrage s'installe sur une structure vraiment solide : béton costaud, poutre acier saine... Pas du contre-plaqué moisi !

- Le rôle ? Protéger ta vie, clairement. Si tu fais n'importe quoi ici, tout ton équipement de protection antichute ne sert qu'à décorer ton garage.

Avant de te lancer tête baissée sur le toit ou dans le grenier, réfléchis : est-ce que là où tu veux t’accrocher supporterait 1200 kilos (oui oui, pas 80 kg...) sans broncher ? La norme exige 12 kN minimum – c’est pour une bonne raison !

Le jargon à connaître : du kilonewton au système davit, sans se perdre

Voici ton lexique survie anti-bullshit :

- Point d’ancrage : Fixation béton ou acier certifiée pour retenir une chute ; testée pour résister aux vrais chocs (pas ceux du vent le dimanche).

- Protection antichute : Ensemble harnais + longe + système d’arrêt de chute. Pas juste la ceinture du vieux pantalon !

- Travail en hauteur : Toute position où tu peux tomber et voir défiler ta vie devant tes yeux (dès 1 mètre, ça commence fort).

- Harnais antichute : Laisse moderne pour humain tête-en-l’air, avec des attaches prévues pour s’abîmer… mais pas toi.

- Kilonewton (kN) : Unité de force – 1 kN = 100 kg sous gravité terrestre. Donc 12 kN = 1200 kg. C’est LA référence obligatoire pour tout point d’ancrage homologué CE.

- Ligne de vie : Câble ou rail sécurisé où tu attaches ta longe pour rester libre ET vivant en te déplaçant.

- Norme CE/EN 795 : Le tampon qui garantit que l’équipement a été testé par des gens sérieux et pas juste validé par Tata Jeannine.

Tu retiens quoi ? Si t’es tenté de "bricoler" ton propre point d’ancrage maison, demande-toi si t’as envie qu’on écrive ton nom sur une plaque commémorative en zinc... Oui je force le trait – mais franchement, chez moi on préfère les galères sans fracture.

Pourquoi un point d'ancrage, sérieux ? (Spoiler : pour ne pas finir comme mon niveau à bulle)

Ça paraît bête mais le bricolage en hauteur, c’est la discipline où la gravité te guette à chaque clou mal planté. Plus haut que tes chaussettes ? Danger immédiat. Les chutes sont LA première cause de blessures graves voire pire, même pour ceux qui pensent avoir "l'habitude". T’as beau être agile comme une chèvre sur un toit, tu n’es pas immunisé contre la statistique – ni contre l’erreur débile du jour.

Travailler en hauteur : le permis de construire de ta chute potentielle

On parle souvent du "travail en hauteur" comme si c’était réservé aux pros sur des grues. Faux ! Monter sur une échelle pour couper une branche ou poser un velux, c’est déjà défier le bon sens. Aucune structure n'est magiquement fiable : un faux mouvement et tu découvres la loi universelle préférée de Newton...

- Le risque de chute est omniprésent : Toit, escabeau, mezzanine… Dès que tu as le nombril plus haut que les plans du salon, t’es dans le viseur.

- Aucun muscle ne te sauvera d’une glissade – L’envie de gagner du temps ou d’improviser finit toujours par se payer cash.

Les risques concrets : quand la gravité ne fait pas de cadeaux

Sans point d’ancrage costaud, ta protection antichute c’est du flan. Les chiffres sont sans appel :

- Une chute de 3 mètres peut suffire à te briser les jambes (ou la nuque !), t’envoyer au bloc opératoire ou pire…

- Même sur 1 mètre cinquante, tu peux finir avec des entorses vicieuses et des fractures multiples – crois-moi, j’ai donné (et payé l’IRM).

- Environ 10% des accidents mortels au boulot sont liés aux chutes en hauteur (source : CNESST).

Si tu penses que "ça va tenir", t’es déjà à moitié par terre.

La chute : ce que ton cerveau imagine VS la réalité qui fait mal

La plupart pensent qu’une petite gamelle fera juste rire les copains – jusqu’au jour où l’impact ressemble plus à une collision avec un semi-remorque qu’à une glissade marrante. Sans équipement adapté (point d’ancrage certifié CE EN 795 + harnais + longe), tu remplaces la photo de famille par celle sur le registre des accidents domestiques.

Perso : j’ai vu un voisin "bricoleur créatif" s’attacher à une gouttière qui datait du siècle dernier — verdict : déchirure musculaire et devis plombier pour son ravalement. Plus personne ne rigole après ça...

La protection antichute : le kit de survie indispensable

Le point d’ancrage est l’alpha du système : rien ne sert d’avoir un harnais dernier cri si tu l’accroches à du n’importe quoi. C’est ton seul vrai pare-choc contre la gravité — tout le reste (harnais comment choisir son harnais antichute, longe…) dépend directement de lui.

Retiens bien : ce n’est pas une option supplémentaire mais LA base vitale pour rentrer entier après chaque chantier.

Les différents types de points d'ancrage : du costaud au temporaire

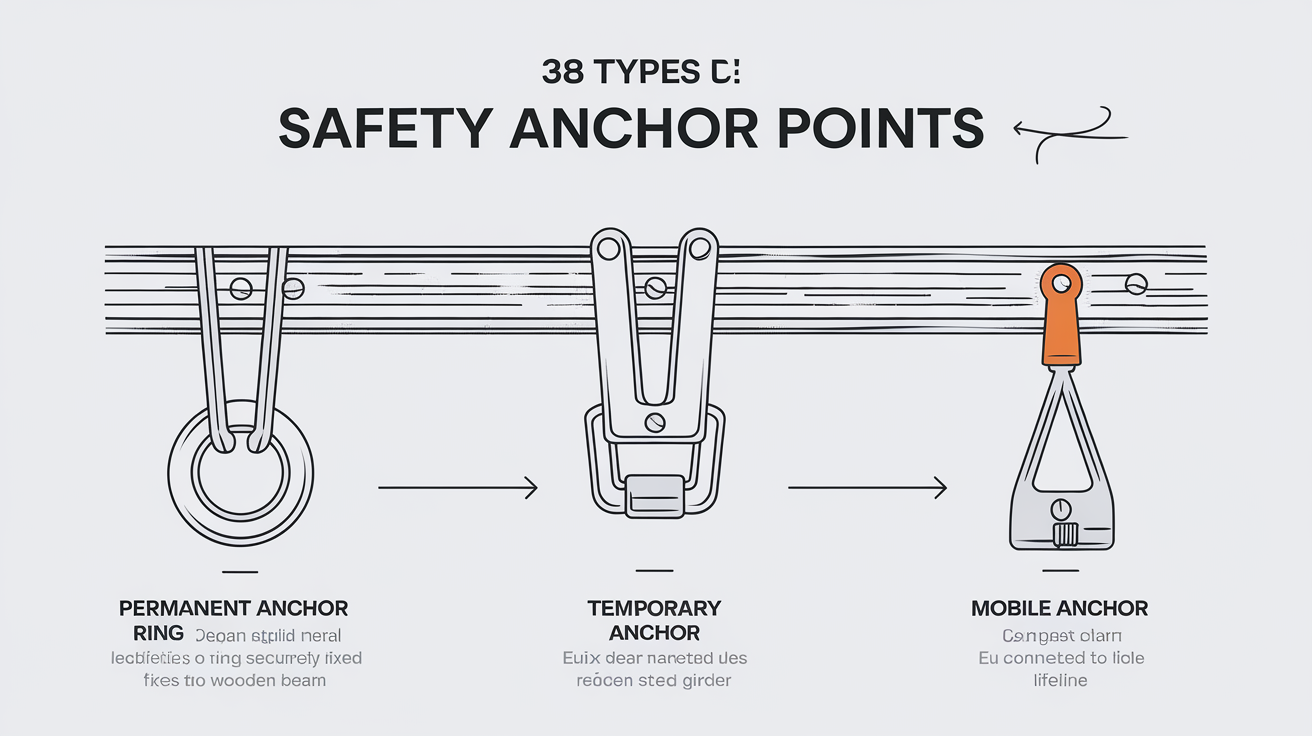

On va mettre les pieds dans le plat : tout point d’ancrage ne se vaut pas. Trois grandes familles trônent sur le marché, chacune avec ses promesses… et ses embûches pour le bricoleur du dimanche comme pour le pro aux mains calleuses.

Ancrages permanents : la sécurité vissée à vie

Usage typique : installation sur structure béton ou acier saine, pour des usages récurrents (toits, charpentes).

- Exemple concret : Anneau scellé dans une poutre, potelet fixé au sol.

- Avantage : c’est du lourd. On oublie, ça bosse tout le temps.

- Inconvénient : coût, installation irréversible… et il faut aimer les compromis esthétiques (bonjour la déco industrielle !).

Ancrages temporaires : l’outil des petits chantiers nomades

Usage typique : maintenance ponctuelle, interventions rapides sans laisser de trace durable.

- Exemple concret : Pince à poutrelle posée le temps de réparer la tuile foireuse ou nettoyer la gouttière.

- Avantage : pose/dépose express. Tu repars avec ton matos.

- Inconvénient : attention aux appuis douteux — si tu te foires sur la fixation, c’est direct direction sol.

Ancrages mobiles (ligne de vie) : bouger sans se décrocher

Usage typique : déplacement horizontal ou vertical en sécurité durant tout le boulot.

- Exemple concret : Chariot coulissant sur câble tendu (ligne de vie), mousqueton auto suiveur.

- Avantage : liberté de mouvement sans perdre la sécu.

- Inconvénient : faut installer tout un système fiable… et savoir s’en servir (adieu l’improvisation).

Comparatif rapide

| Type d'ancrage | Usage principal | Avantages | Inconvénients |

|---|---|---|---|

| Permanent | Usage régulier/fixe | Robustesse, fiabilité | Coût, pose complexe |

| Temporaire | Travaux ponctuels/dépannage | Flexible, portable | Moins tolérant à l’erreur |

| Mobile (ligne de vie) | Mouvements fréquents/sécurité | Liberté de déplacement | Installation lourde |

Retenir ça t’évitera de finir suspendu à un ancrage « temporaire » posé sur un vieux chevron qui date de Mitterrand…

La norme EN 795 et les classes d’ancrage : pas juste du blabla réglementaire

C’est tentant de zapper les logos « norme » en mode rebelle. Mais ici, c’est ta colonne vertébrale qui trinque si tu joues au plus malin. La norme EN 795 n’est pas là pour décorer l’emballage : elle impose des tests drastiques – force minimale à supporter, résistance aux chocs…

Il existe plusieurs classes :

- Classe A (fixe), B (mobile/transportable), C (ligne flexible), D (rail rigide), E (ancrage lesté). Chaque type a SES usages et SES limites. On n’accroche PAS sa longe n’importe où sous prétexte que "c’est marqué ancrage" dessus !

Comment choisir et fixer LE bon point d'ancrage pour ton bricolage

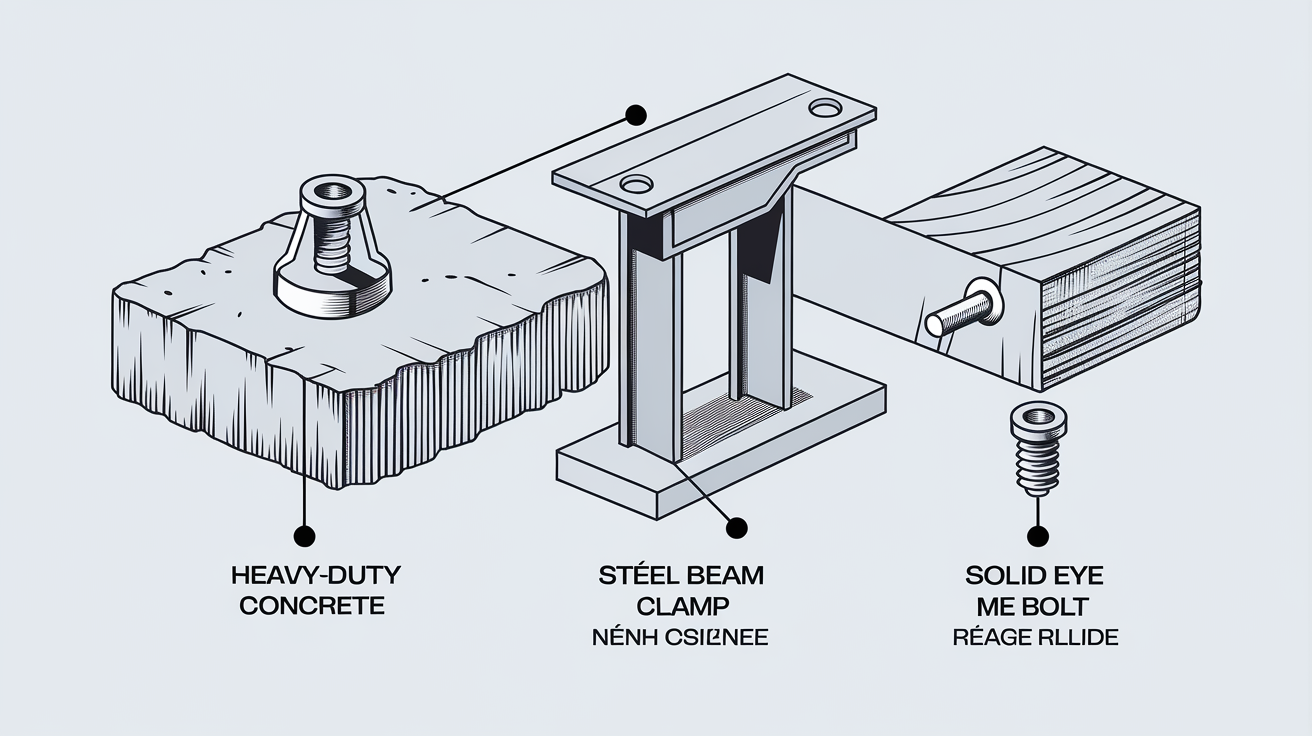

Analyser ta structure : béton, acier, bois... chaque matériau a ses secrets

Tu veux t’accrocher à quoi, franchement ? Si tu penses que tout support fait l’affaire, c’est que t’as raté plus de chantiers que moi mes lasagnes au micro-ondes…

- Béton : C'est le roi de la robustesse—SI tu utilises les chevilles spéciales et des boulons d’ancrage prévus pour cet usage. Percer dans du béton pour installer un point d’ancrage certifié, ça ne s’improvise pas entre deux cafés ! Un mauvais scellement = vol plané assuré.

- Acier (poutre en I) : Ne rêve pas, il te faut une pince à poutrelle ou un système conçu pour épouser la forme de la poutre. La soudure ? Uniquement par ceux qui ont le diplôme et pas le fer à souder qui prend la poussière dans le garage.

- Bois : Là c’est zone rouge ! Même une poutre massive peut n’être qu’un trompe-l’œil si elle est vieille ou mal fixée. Un anneau vissé uniquement sur une partie saine, sinon c’est la descente express…

La résistance attendue : 12 kN, qu'est-ce que ça veut dire pour toi ? Qui est la "personne compétente" ? Pourquoi ton voisin maçon ne suffit pas toujours

On va parler chiffres, mais pas ceux de ton banquier. La norme exige souvent minimum 12 kN (soit 1 200 kg) de résistance, parfois plus selon les configurations (certains pros visent 18 ou même 22 kN). Ça veut dire que même lancé comme un boulet après une glissade sur mousse polyuréthane foireuse, tu dois rester suspendu SANS TOUT CASSER.

Accessoires mal choisis = ancrage inutile. L’anneau doit être certifié EN 795. Même combat pour une pince à poutrelle : adaptée à LA poutre précise du chantier, aucun bricolage maison toléré !

Opinion brute d’Octave : Le bricoleur « je-sais-tout » rate TOUJOURS l’évaluation sérieuse de la résistance et des normes. C’est pas une question d’ego : la majorité des amateurs sont incapables de certifier une pose conforme juste avec leur flair ou parce qu’ils ont “vu faire” un cousin sur Youtube.

Un point clé jamais dit assez fort : une “personne compétente”, c’est quelqu’un qui connaît VRAIMENT les charges admissibles et sait reconnaître si ta structure part déjà en lambeaux sous le crépi. Et non… ton voisin qui a monté sa cabane dans l’arbre n’a pas ce titre-là !

La pose du point d'ancrage : quand faire appel à un pro

Quand est-ce qu’il faut laisser tomber le « je gère tout » ? Facile : dès que tu hausses un sourcil devant la solidité du toit ou la notice de l’ancrage. Un vrai pro, c’est pas (juste) pour gonfler la facture – c’est pour éviter les bourdes fatales type fixation bidon ou montage à l’envers. Les organismes comme OPPBTP s’en mêlent : c’est eux qui certifient les pros qualifiés et pas juste les vendeurs de perceuses du dimanche.

Checklist : Quand appeler un professionnel ?

- Structure incertaine ou jamais testée (vieux plancher, poutre suspecte...)

- Doute sur le calcul de charge (tu ne sais pas si ta fixation encaisse 12 kN ? STOP !)

- Installation complexe (plusieurs points, ligne de vie intégrale...)

- Lieu public ou entreprise : c’est légalement OBLIGATOIRE

- Manque de matériel homologué CE/EN 795 ou doute sur la conformité

- Toiture fragile, accès dangereux, aucune doc technique fournie avec l’ancrage

Le chef d’entreprise est responsable pénalement ; même si « l’entreprise » c’est toi tout seul dans ton garage. Utiliser un piton non certifié ou bricoler la pose parce que « ça ira bien », c’est la recette assurée pour finir à plat… ou au tribunal. Bref : mieux vaut rougir en demandant conseil que bleuir en testant la gravité.

## Ton point d'ancrage : une assurance-vie indispensable

- Un point d’ancrage, c’est la base de ta protection antichute – pas un gadget, ni une option.

- Minimum syndical : 12 kN de résistance (sinon tu joues à la roulette russe avec le bitume).

- Toujours viser des équipements homologués CE/EN 795. Pas de place pour les ersatz ou les "ça ira bien".

- La formation et la vigilance, ça ne s’achète pas sur internet. Se renseigner ou se former vaut mille tutos.

- Si tu hésites sur la structure ou la pose, appelle un VRAI pro avant de finir en légende urbaine.

Celui qui croit que 'ça passe' finit souvent par lire l’étiquette d’un brancard. Pour chaque mètre gagné vers le ciel, double tes précautions : personne n’a encore dompté la gravité en bricolant.